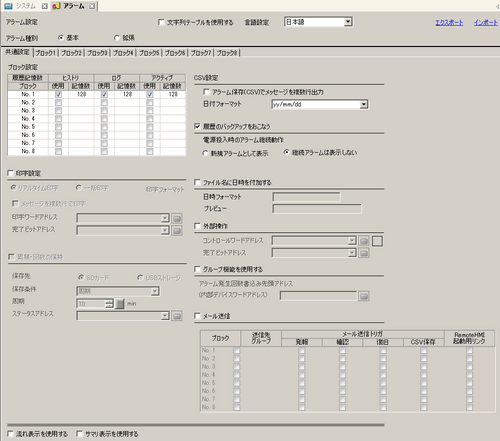

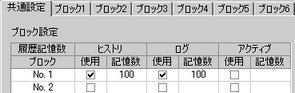

アラームメッセージ(履歴表示)で使用するブロックや表示モード、アラーム履歴記憶数などの設定を行います。

![]()

SDカードをサポートしている機種を使用する場合、「CF」/「CFカード」の表示は「SD」/「SDカード」に置き換わります。

ブロックごとに、アラームメッセージの表示モードと各モードでのアラーム履歴の記憶数(表示器に保存するアラーム履歴の数)を設定します。

ブロック

登録するアラームメッセージのひとまとまりのグループです。ブロックは最大8個まで使用できます。

表示モード

アラームメッセージの表示方式を[ヒストリ]、[ログ]、[アクティブ]から選択します。現在発報中のアラームのみを表示する場合は[アクティブ]、履歴を残したい場合は[ヒストリ]または[ログ]を選択します。

ヒストリ

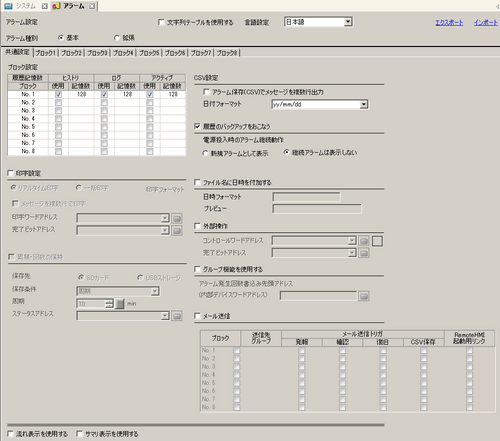

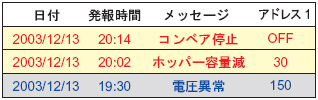

アラームが発生した順に日時とメッセージ、取得したデータ値を表示します。アラームを確認、復旧するとその時間を追加で表示します。状態の変化が 1で確認できます。

ログ

発報、確認、復旧と変化があるたびに1行ずつメッセージと日時、取得したデータ値を表示します。状態ごとにその日付が確認できます。

アクティブ

発報時のアラームのみを表示します。復旧するとアラームは自動的に消去されます。

使用

使用する[表示モード]を選択します。[表示モード]はアラーム履歴全体で合計8個まで設定できます。

記憶数

各表示モードのアラーム履歴記憶数を設定します。発生したアラームが設定数を超えた場合は、古いアラームから切り捨てられます。

表示器の機種や[アラーム種別]の設定により、設定できる記憶数の合計は異なります。

表示器 |

[基本]の記憶数 |

[拡張]の記憶数 |

IPCシリーズ |

10000個 |

10000個 |

SP5000シリーズ*1 GP4000シリーズ |

768個 |

2048個 |

上記以外の機種 |

768個 |

768個 |

*1 SP5000シリーズオープンボックスをご使用の場合は、システム設定[本体設定]-[WinGP設定]の[履歴データの保存設定]-[保存先]で[フォルダ指定]を選択すると、IPCシリーズと同じ個数まで記憶できます。

アラーム履歴の印字を行うかどうかを設定します。

リアルタイム印字/一括印字

印字のタイミングを[リアルタイム印字]、[一括印字]から選択します。

[発報]、[確認]、[復旧]のタイミングでアラーム履歴を印字します。

印字フォーマットは[ログ]の表示フォーマットと同様になります。

複数のブロックを使用している場合でも、ブロックに関係なくその都度印字が行われます。

[印字ワードアドレス]のビット0をONすると、指定したブロックに記憶されているすべてのアラーム履歴を印字します。

印字フォーマットはブロックの[表示モード]の設定によって決まります。

[ヒストリ]→[ログ]→[アクティブ]の順番で見ていき、最初に[使用]に設定されている[表示モード]のフォーマットで印字されます。

例)ブロック1を印字する場合

この場合、[ヒストリ]のフォーマットで印字されます。この例で[ヒストリ]が設定されていなければ[ログ]のフォーマットで印字されます。印字の最後には改ページが行われます。

メッセージを複数行で印字

印刷時に、アラームメッセージを他の情報とは別の行に印字させるかどうかを指定します。メッセージの表示範囲が広がるため、長いメッセージでも内容が確認しやすくなります。1つのアラームに対し最大6行(日付/時刻などの1行+メッセージ5行)で印字できます。行数は登録されているメッセージに依存します。

![]()

文字列テーブルを使用するなど5行を超えるメッセージが設定されていた場合、6行目以降のメッセージは出力されません。

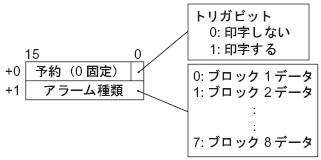

印字ワードアドレス

アラーム履歴の印字をコントロールするアドレスです。アラームの種類を設定してから印字を開始するトリガビット(ビット0)をONします。

完了ビットアドレス

印字完了を知らせるビットアドレスを設定します。印字が完了した時点でONになります。

![]()

[完了ビット]のONを検出した後は接続機器側で[完了ビット]のOFFを行ってください。[印字ワードアドレス]のビット0もこのタイミングでOFFすることをおすすめします。

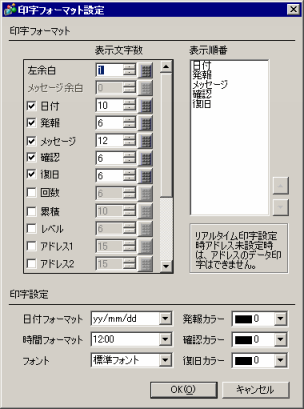

[印字フォーマット設定]ダイアログボックスが表示されます。

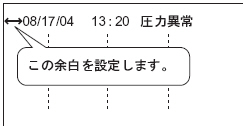

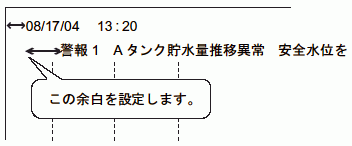

左余白

一番左端の項目の文字と枠の間の余白を半角0~100文字分で設定します。

メッセージ余白

アラーム部品の[基本設定]-[メッセージ表示方法]で[複数行表示]を選択している場合に設定します。1行に表示可能な文字数は160文字です。160文字からここで設定した[表示文字数]と[左余白]に設定した文字数を引いた数が、1行に表示できるメッセージの文字数になります。[表示文字数]は0~20で設定します。

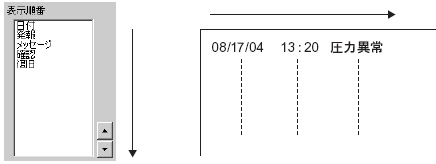

印刷する項目の選択

[日付]、[発報]、[メッセージ]、[確認]、[復旧]、[回数]、[累積]、[レベル]、[アドレス1]~[アドレス8]から印字する項目を指定します。

日付

アラームが発報した日付を印字します。

発報

アラームが発報した時間を印字します。

メッセージ

アラームメッセージを印字します。

![]()

アラーム部品の[共通設定]タブで[メッセージ表示方法]が[複数行表示]の場合、メッセージは必ず表示されますのでチェックをはずすことはできません。

確認

アラームメッセージを確認した時間を印字します。

復旧

アラームが復旧した時間を印字します。

回数

アラームが発報した回数を印字します。最大カウント数は65535回までです。

累積

アラームが発報している間の累積時間を印字します。最大時間は9999時間59分59秒までです。

レベル

アラームメッセージに設定された重要度のレベルを印字します。

アドレス1~アドレス8

アラームが発報、確認、復旧したときに取得したデータ値を印字します。

表示文字数

各項目の表示文字数を設定します。各項目の設定範囲は下表のとおりです。

日付 |

半角5~100または8~100文字 (選択した日付フォーマットにより設定範囲が異なります) |

発報、確認、復旧 |

半角5~100または8~100文字 (選択した時間フォーマットにより設定範囲が異なります) |

メッセージ |

半角1~160文字 ([アラーム種別]-[拡張]を選択した場合は192文字まで) |

回数、累積、レベル |

半角2~100文字 |

アドレス1~8 |

半角0~100文字 |

![]()

表示する項目と項目の間にスペースをあけたい場合は、実際の文字数より多めに[表示文字数]を設定してください。

表示順番

各項目の表示順序を設定します。上から順番に設定した項目が、左から右の並びに印字されます。

日付フォーマット

印字する日付のフォーマットを[yy/mm/dd]、[mm/dd/yy]、[dd/mm/yy]、[mm/dd]から選択します。

時間フォーマット

印字する時間のフォーマットを[12 : 00]、[24 : 00]、[12 : 00 : 00]、[24 : 00 : 00]から選択します。

フォント

印字するアラームメッセージのフォントタイプを[標準フォント]、[ストロークフォント]から選択します。

発報カラー/確認カラー/復旧カラー

印字するアラームメッセージの色を[発報]、[確認]、[復旧]それぞれに8色から選択します。表示器の機種を問わず、カラーで印字されます。

![]()

白色を設定した場合は黒字で印字されます。

[表示モード]が[ヒストリ]で印字のタイミングが[一括印字]の場合、アラームが発報しているときは発報カラー、確認したときは確認カラー、復旧したときは復旧カラーの色で印字されます。ただし、すでに復旧しているアラームを確認した場合は、復旧カラーで印字されます。印字の色は文字のみで背景色は印字されません。

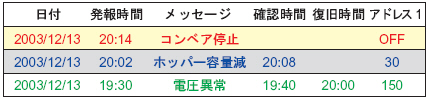

CSV設定

CSV形式で保存する際のフォーマットを設定します。

アラーム保存(CSV)でメッセージを複数行出力

アラームメッセージを他の情報とは別の行に出力させるかどうかを指定します。メッセージの表示範囲が広がるため、長いメッセージでも内容が確認しやすくなります。1つのアラームに対し最大5行で出力できます。行数は登録されているメッセージに依存します。

![]()

文字列テーブルを使用するなど5行を超えるメッセージが設定されていた場合、6行目以降のメッセージは出力されません。

日付フォーマット

CSV形式で出力される日付のフォーマットを[yy/mm/dd]、[dd/mm/yy]、[mm/dd/yy]、[20yy/mm/dd]、[dd/mm/20yy]、[mm/dd/20yy]、[mm/dd]から選択します。「yy」は西暦の下2桁を表し、「mm」「dd」はそれぞれ月と日を2桁で表示します。

![]()

Pro-Server EXでCFカード内のログデータを読み出す場合(GPログデータアップロードやExcel帳票のログデータの読み出し)は、[yy/mm/dd]を選択してください。[yy/mm/dd]以外を選択した場合、間違った日付で読みだされることがあります。

Pro-Server EX Ver.1.32未満でMESアクションのCFアラーム履歴ファイル収集アクションを使用する場合は、[yy/mm/dd]を選択してください。[yy/mm/dd]以外を選択した場合、エラーとなるか間違った日付でデータベースに保存されます。

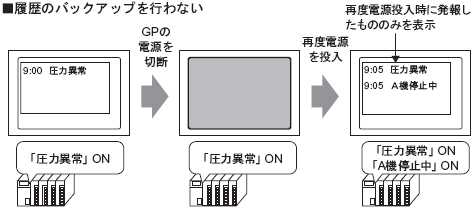

アラーム履歴を表示器のバックアップメモリ(SRAM)に保存するかどうかを指定します。

![]() 2.3 表示器の内部データのしくみ

2.3 表示器の内部データのしくみ

保存しない場合、表示器の電源を切断すると、切断前に表示していたアラーム履歴はすべて消去され、電源再投入後に発生したアラームのみ表示されます。

![]()

GP-4100シリーズ(GP-411*T3を除く)ではバックアップメモリ(SRAM)の代わりに仮想バックアップメモリに保存されます。

![]() 2.3 表示器の内部データのしくみ

2.3 表示器の内部データのしくみ

[アラーム種別]が[拡張]の場合、累積時間と発生回数はバックアップメモリ(SRAM)には保存されません。表示器の電源をOFFにしてもデータを消去したくない場合は、別途[累積・回数の保持]を設定してください。

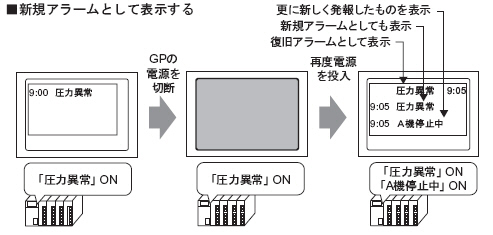

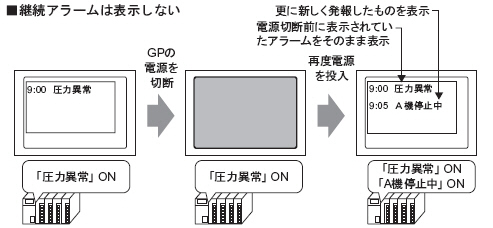

電源投入時のアラーム継続動作

[発報条件]に設定した接続機器の値が、表示器の電源切断前と電源投入後で変化がなかった場合(値が継続している場合)の表示方法を選択します。

新規アラームとして表示する

電源切断前に表示されていたアラームは電源投入後にすべて復旧表示になり、継続して発報中のアラームは新たな発報アラームとして別途表示されます。

ただし以下の設定を行っている場合、電源切断後も接続機器の値が「0」のときは、[新規アラームとして表示する]を設定していても、電源切断前に表示されていたアラームが継続して表示されます。

ビット監視で[発報条件]をOFFに設定した場合

ワード監視で[発報条件]の警報値を「0」に設定した場合

ワード監視で[発報条件]の警報範囲に「0」を含んでいる場合

継続アラームは表示しない

電源切断前に表示されていたアラームが電源投入後もそのまま継続して表示されます。

バックアップ機能の動作例(ビット監視で[発報条件]をONに設定した場合)

保存周期

GP-4100シリーズ(GP-411*T3を除く)をお使いの場合、アラーム履歴データを表示器の仮想バックアップメモリに保存する周期を1~60分で設定します。

設定した周期が経過しても、前回保存時のデータから変更がない場合は保存処理が行われません。

履歴データは約20万回まで保存できます。

|

データの消失

上記の指示に従わないと、物的損害を負う可能性があります。 |

ファイル名に日時を付加する

タイムスタンプ(CSV保存開始の年月日時)をファイル名に使用するかどうかを指定します。

チェックを入れない場合

ファイル名は、アラームメッセージを示す「Z」とファイル番号(5桁の数字)で構成されます。ファイル番号は[コントロールワードアドレス]で設定したアドレス+1のアドレスに格納した値です。

例: ファイル番号が「1」の場合、ファイル名は「Z00001.csv」

チェックを入れた場合

ファイル名は、アラームメッセージを示す「Z」+ファイル番号(5桁の数字)+タイムスタンプで構成されます。タイムスタンプの書式は[日時フォーマット]で設定します。

例: ファイル番号が「1」、保存日時が2017/3/16 12:05:30、日時フォーマットが「_%Y%M%D_%h」の場合、ファイル名は「Z00001_20170316_12.csv」

![]()

CSVファイル名に日時を使用できる機種については、以下を参照してください。

![]() 1.5 機種別サポート機能一覧

1.5 機種別サポート機能一覧

日時フォーマット

[ファイル名に日時を付加する]にチェックを入れた場合、タイムスタンプの書式を半角16文字以内で設定します。使用できるのは半角英数字、以下の半角記号、および以下のマクロです。

半角記号

% _ - ( )

マクロ

マクロ |

内容 |

|---|---|

%Y |

年(西暦4桁) |

%y |

年(西暦の下2桁) |

%M |

月 |

%D |

日 |

%h |

時(24時間表記) |

%H |

時(12時間表記) |

%m |

分 |

%s |

秒 |

%+上記以外の文字 |

任意の文字列を追加します。先頭の「%」はファイル名に含まれません。 例1) 「_%Y%M%D_%A」を設定した場合: Z00001_20170316_A 例2) 「_%Y%M%D_%%」を設定した場合: Z00001_20170316_% |

プレビュー

[日時フォーマット]の設定に応じて、現在の日時でファイル名のイメージを表示します。フォーマットが正しくない場合、プレビューは更新されません。

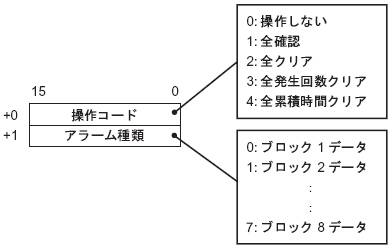

外部操作

アラームメッセージ(履歴表示)に対する[全確認]、[全クリア]、[発生回数全クリア]、[累積時間全クリア]の操作を接続機器(PLCなど)から行うかどうかを設定します。

コントロールワードアドレス

接続機器から行う操作の種類(操作コード)と、操作するアラームの種類をコントロールするアドレスを設定します。

外部操作を行うと、ブロック内のアクティブ、ヒストリ、ログすべてのアラームメッセージが操作されます。例えば、ブロック1の「全クリア」を行うと、ブロック1のアクティブ、ヒストリ、ログのすべてのアラームメッセージがクリアされます。ブロック内のアクティブ、ヒストリ、ログを個別に操作することはできません。

また、操作の順番は[ヒストリ]→[ログ]→[アクティブ]の順となります。

![]()

操作完了後は操作コードを「0」にしてください。「0」にしなかった場合は新たな操作ができません。

操作途中で表示器の電源がOFFされた場合などを考慮して、運転開始時に[コントロールアドレス]と[完了ビットアドレス]が「0」になるようシステムを設計してください。

完了ビットアドレス

外部操作の処理完了を確認するアドレスを設定します。処理が完了した時点でONになります。

![]()

操作コードを「0」にすると、完了ビットアドレスは自動的にOFFになります。

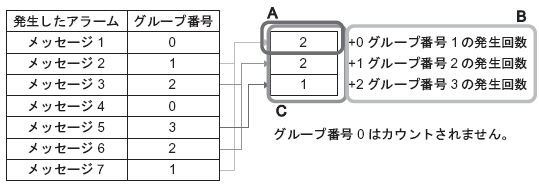

グループ機能を使用するかどうかを設定します。アラームの発生回数をグループ番号ごとにカウントする場合に設定します。

アラーム発生回数書込み先頭アドレス(内部デバイスワードアドレス)

(A)

アラームの発生回数を書き込む表示器内部デバイスの先頭アドレスを設定します。

(B)

(A)で設定したアドレスからグループ番号を登録した数の分だけ、内部デバイスアドレスの発生回数書き込みエリアとして使用されます。

(C)

アラームが発生すると、グループ番号に対応するそれぞれの内部デバイスアドレスのデータを1つずつ加算します。

![]()

カウント可能なアラーム発生回数は0~65535までです。

グループ番号の最大数は6096です。したがって、登録したアラームメッセージ1つ1つにグループ番号を設定することもできます。

グループ番号の数に応じて、内部デバイス(USRエリアまたはLSエリア)の領域を必ず確保してください。LSエリアについては以下を参照ください。

![]() A.1.1 LSエリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)

A.1.1 LSエリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)

アラーム発生回数は表示器の電源をOFFすると消去されます。バックアップする場合は、内部デバイスのバックアップ機能を設定してください。

![]() 5.4.4.3 本体設定(動作設定)

- 内部デバイスバックアップ

5.4.4.3 本体設定(動作設定)

- 内部デバイスバックアップ

アラーム発生回数が格納される内部デバイスのデータを書き換えたり、表示器の電源OFFなどでデータがクリアされると正常にカウントされません。

アラーム発生回数のデータ形式はBin固定です。

グループ番号0のアラームの発生回数はカウントされません。

累積・回数の保持

[アラーム種別]が[拡張]の場合、アラームが発生している累積時間と、アラーム発報の回数を外部ストレージに保存するかどうかを設定します。

![]()

[累積・回数の保持]を設定していない場合、表示器の電源をOFFにすると、累積時間と発生回数は「0」になります。

[履歴のバックアップをおこなう]にチェックを入れておく必要があります。

保存先

保存先を[CFカード](または[SDカード])、[USBストレージ]から選択します。

保存条件

保存開始条件を[周期]、[ビットON]、[ビット変化]から選択します。

周期

保存を行う周期を1~60分の間で設定します。

ビットON

コントロールビットアドレスに指定したアドレスがONすると保存を行います。

ビット変化

コントロールビットアドレスが変化(ON/OFF)すると保存を行います。

周期

[保存条件]で[周期]を選択した場合、保存周期を1~60分の間で設定します。

コントロールビットアドレス

[保存条件]で[ビットON]か[ビット変化]を選択した場合、保存のトリガとなるビットアドレスを設定します。

ステータスアドレス

保存状態を格納するアドレスを指定します。

エラーコード |

内容 |

詳細 |

0000h |

出力完了 |

正常に出力が完了した |

0001h |

出力中 |

出力中 |

2000h |

書き込みデータなし |

データが0件 |

3000h |

ファイル書き込み失敗 |

ファイルが読み取り専用になっているか開いている SDカードが書き込み禁止になっている |

4000h |

外部ストレージなし |

外部ストレージが挿入されていない CFカードカバーが開いている |

5000h |

リードエラー |

外部ストレージからの読み出しに失敗した |

6000h |

ライトエラー |

外部ストレージの空き容量が足りないか、書き込み中に外部ストレージが抜かれた |

7000h |

外部ストレージエラー |

外部ストレージが正しくフォーマットされていないか、壊れている |

8000h |

ファイル読み出し失敗 |

ファイルフォーマットが正しくないか、表示器のアラーム設定と不整合 |

![]()

ファイルが存在しない場合は、発生回数と累積時間は0となりステータスに8000hが格納されます。

メール送信

アラームが発報/確認/復旧したことをメールで通知したい場合にチェックを入れます。また、アラーム履歴のCSV保存が行われたことを通知することもできます。

システム設定[E-mail設定]で[E-mail機能を使用する]が有効の場合に動作します。

メール設定については設定メニューを参照してください。

ブロック

メール送信したいアラームブロックにチェックを入れます。

送信先グループ

システム設定[E-mail設定]で設定した送信先グループの番号を指定します。

メール送信トリガ

メールを送信するトリガーを[発報]、[確認]、[復旧]、[CSV保存]から選択します。複数選択できます。

[CSV保存]を選択した場合、アラーム履歴のCSVファイルがメールに添付されます。

RemoteHMI起動用リンク

Pro-face Remote HMI機能を使用する場合に設定します。チェックを入れると、本文にPro-face Remote HMI起動用のリンク(URL)と表示器のIPアドレス、システム設定[本体設定]-[遠隔監視設定]-[Pro-face Remote HMI]で設定した[サーバ名]などの情報が付加されます。

![]()

RemoteHMI起動用リンクが正常に動作するのは、LANポートが1つまたは2つの機種です。

メール送信先がAndroidまたはiOS端末のクライアントの場合のみ動作します。なお、Pro-face Remote HMI Ver.1.50以上が必要です。

アラームメッセージを流れ表示する設定を行います。

発生中のアラームをリスト表示する設定を行います。