![]()

-

設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。

10.15.3.1 画面切替スイッチ - スイッチ機能

10.15.3.1 画面切替スイッチ - スイッチ機能

20.12.1.2 アラーム設定(ブロック1) - ビット監視

20.12.1.2 アラーム設定(ブロック1) - ビット監視

20.12.2.1 履歴表示 - 基本設定 / 基本

20.12.2.1 履歴表示 - 基本設定 / 基本 -

部品の配置方法、アドレス、形状、色および銘板の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。

8.7.1 部品の編集手順

8.7.1 部品の編集手順

![]()

設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。

![]() 10.15.3.1 画面切替スイッチ - スイッチ機能

10.15.3.1 画面切替スイッチ - スイッチ機能

![]() 20.12.1.2 アラーム設定(ブロック1) - ビット監視

20.12.1.2 アラーム設定(ブロック1) - ビット監視

![]() 20.12.2.1 履歴表示 - 基本設定 / 基本

20.12.2.1 履歴表示 - 基本設定 / 基本

部品の配置方法、アドレス、形状、色および銘板の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。

![]() 8.7.1 部品の編集手順

8.7.1 部品の編集手順

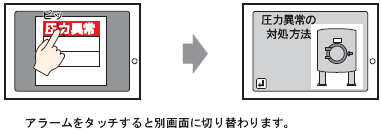

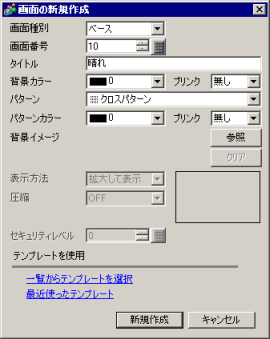

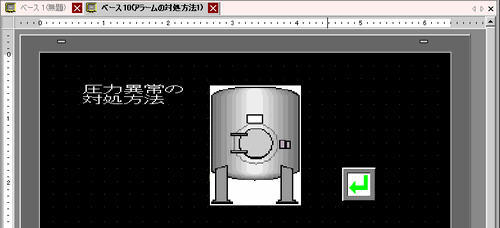

サブ表示で切り替えたいベース画面を作成します。[画面(S)]メニューから[画面の新規作成(N)]を選択するか、![]() をクリックすると[画面の新規作成]ダイアログボックスが表示されます。

をクリックすると[画面の新規作成]ダイアログボックスが表示されます。

[画面番号]でサブ表示するベース画面の番号(例 : 10)を設定し、[新規作成]をクリックします。

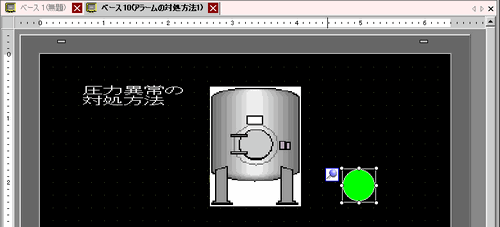

ベース画面「10」が表示されるので、サブ表示するベース画面を作成します。

サブ表示画面からアラーム部品配置画面に切り替えるスイッチを配置します。[部品(P)]メニューの[スイッチランプ(C)]から[画面切替スイッチ(C)]を選択するか、![]() をクリックし、画面に配置します。

をクリックし、画面に配置します。

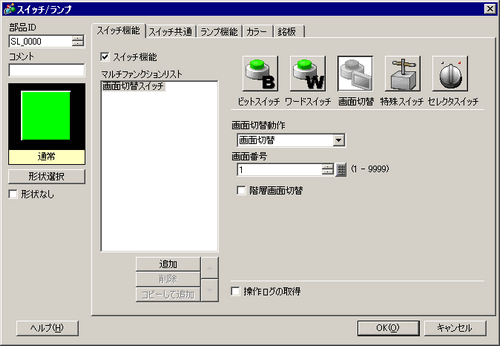

配置したスイッチをダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。

[形状選択]でスイッチの形状を選択します。

[画面切替動作]で画面切り替えの動作を選択し、切り替え先の画面番号(例 : 1)を設定します。

必要に応じて[カラー]タブ、[銘板]タブでスイッチの色や表示させる文字を設定し、[OK]をクリックします。これでサブ表示用の画面作成は完了です。

![]()

スイッチの形状によっては、色を変更できないものがあります。

スイッチを選択して[F2]キーを押すと、銘板の文字列を直接編集できます。

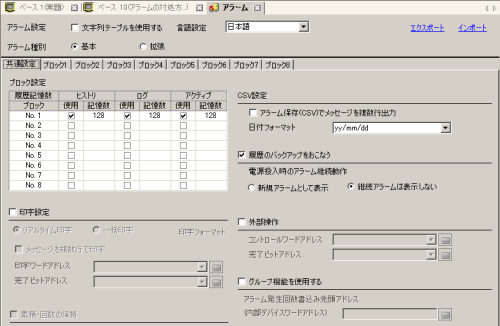

次にアラーム発報時に表示するメッセージを登録します。[共通設定(R)]メニューの[アラーム設定(A)]をクリックするか、![]() をクリックすると、次の画面が表示されます。[言語設定]でアラームメッセージの表示言語を指定します。

をクリックすると、次の画面が表示されます。[言語設定]でアラームメッセージの表示言語を指定します。

[ブロック設定]でメッセージを登録するブロックの、使用する表示モード(ヒストリ/ログ/アクティブ)にチェックを入れ、それぞれの履歴記憶数を設定します。

[履歴のバックアップをおこなう]にチェックを入れ、[継続アラームは表示しない]を指定します。

![]()

[履歴のバックアップをおこなう]を指定しない場合、アラーム履歴データは表示器の電源OFFやリセットにより消去されます。

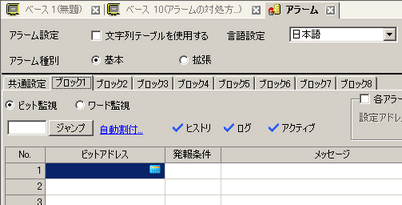

[ブロック1]タブを開き、[ビット監視]を選択します。

[ビットアドレス]で、アラームの発報を監視するビットアドレスを設定します。

[発報条件]のセルをクリックして監視ビットアドレスのONでアラームを発報するか、OFFで発報するかを選択します。

[メッセージ]にアラーム発報時に表示するアラームメッセージを入力します。

![]()

1つのアラームメッセージに登録できる文字数は、半角160字までです。

[文字列テーブルを使用する]にチェックを入れると、システム運転中でもメッセージの言語を切り替えて表示できます。

![]() 18.3 文字列をほかの言語に切り替えたい

18.3 文字列をほかの言語に切り替えたい

[アラーム]の設定内容は、CSV形式で[エクスポート]または[インポート]できます。

サブ表示画面の番号を設定します。

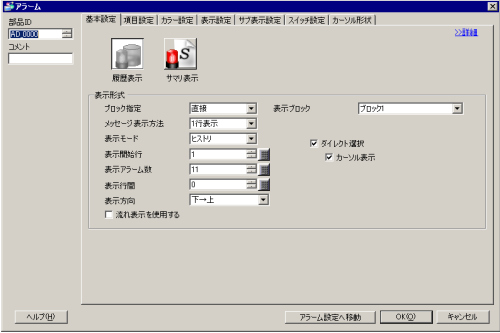

アラームを表示するアラーム部品を設定します。アラームを表示したい画面(例 : ベース1)を開き、 [部品(P)]メニューの[アラーム(A)]を選択するか、![]() をクリックして画面に配置します。

をクリックして画面に配置します。

配置したアラーム部品をダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。

アラーム部品に表示するブロックと表示するモードを設定します。

[表示開始行]、[表示アラーム数]、[表示行間]を設定します。

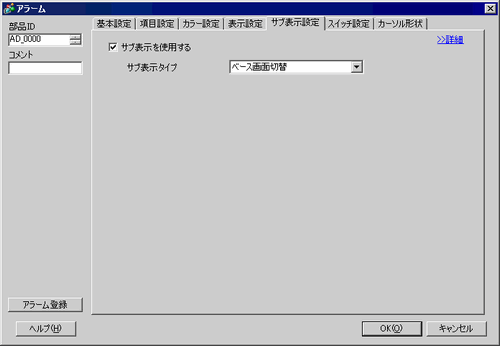

[サブ表示設定]タブを開き、[サブ表示を使用する]にチェックを入れます。

[サブ表示タイプ]で[ベース画面切替]を選択します。

必要に応じて[項目設定]タブ、[カラー設定]タブ、[表示設定]タブでアラームメッセージの表示文字数、文字色、背景色、フォント、サイズなどの設定を変更し、[OK]をクリックします。これですべての設定が完了しました。