![]()

設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。

20.12.1.2 アラーム設定(ブロック1)

- ビット監視

20.12.1.2 アラーム設定(ブロック1)

- ビット監視

20.12.2.1 履歴表示

- 基本設定 / 基本

20.12.2.1 履歴表示

- 基本設定 / 基本部品の配置方法、アドレス、形状、色および銘板の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。

8.7.1 部品の編集手順

8.7.1 部品の編集手順

![]()

設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。

![]() 20.12.1.2 アラーム設定(ブロック1)

- ビット監視

20.12.1.2 アラーム設定(ブロック1)

- ビット監視

![]() 20.12.2.1 履歴表示

- 基本設定 / 基本

20.12.2.1 履歴表示

- 基本設定 / 基本

部品の配置方法、アドレス、形状、色および銘板の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。

![]() 8.7.1 部品の編集手順

8.7.1 部品の編集手順

監視ビットアドレスがONするとアラーム内容が発報日時とともに表示されます。OFFすると同じ行に復旧時刻が追加で表示されます。

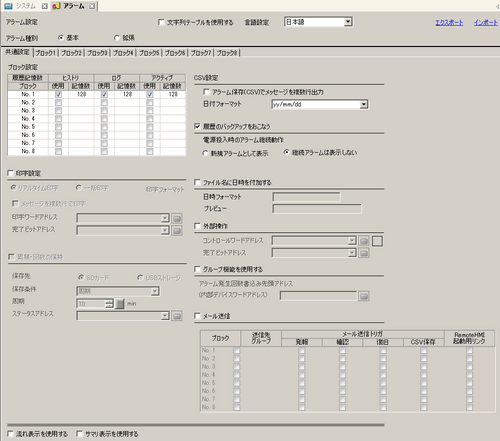

[共通設定(R)]メニューの[アラーム設定(A)]をクリックするか、![]() をクリックすると、次の画面が表示されます。[言語設定]でアラームメッセージの表示言語を指定します。

をクリックすると、次の画面が表示されます。[言語設定]でアラームメッセージの表示言語を指定します。

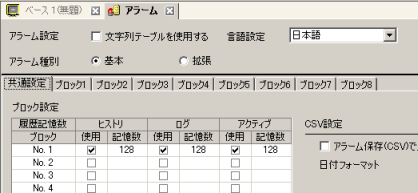

[ブロック設定]でメッセージを登録するブロックの、使用する表示モード(ヒストリ/ログ/アクティブ)にチェックを入れ、それぞれの履歴記憶数を設定します。

[履歴のバックアップをおこなう]にチェックを入れ、[継続アラームは表示しない]を指定します。

![]()

[履歴のバックアップをおこなう]を指定しない場合、アラーム履歴データは表示器の電源OFFやリセットにより消去されます。

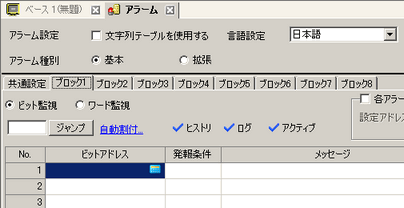

[ブロック1]タブを開き、[ビット監視]を選択します。

[ビットアドレス]で、アラームの発報を監視するビットアドレスを設定します。

[発報条件]のセルで、監視ビットアドレスのONでアラームを発報するか、OFFで発報するかを選択します。

[メッセージ]にアラーム発報時に表示するアラームメッセージを入力します。

![]()

1つのアラームメッセージに登録できる文字数は、半角160字までです。

[文字列テーブルを使用する]にチェックを入れると、システム運転中でもメッセージの言語を切り替えて表示できます。

![]() 18.3 文字列をほかの言語に切り替えたい

18.3 文字列をほかの言語に切り替えたい

[アラーム]の設定内容は、CSV形式で[エクスポート]または[インポート]できます。

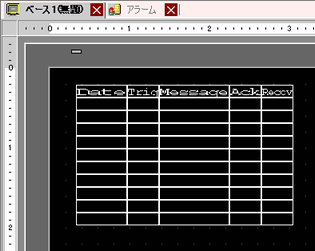

作画画面を開き、アラームを表示するアラーム部品を設定します。[部品(P)]メニューの[アラーム(A)]を選択するか、![]() をクリックし、画面に配置します。

をクリックし、画面に配置します。

![]()

画面配置時と表示器上でアラーム部品の見え方は異なります。画面配置時の罫線や"Date"、"Trig"などの文字列は表示器上では表示されません。

罫線の表示は、アラーム部品の[表示設定]-[枠表示]で設定が必要です。項目名の表示は、[項目設定]の[詳細]で設定が必要です。

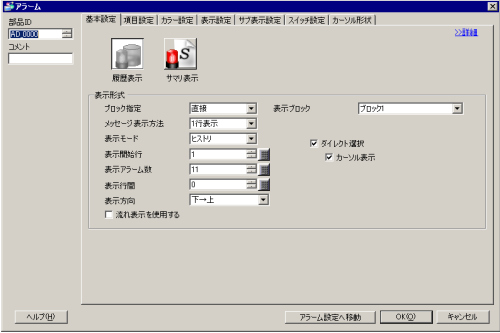

配置したアラーム部品をダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。

アラーム部品に表示するブロックを指定し、[表示モード]で[ヒストリ]を選択します。

![]()

[メッセージ表示方法]で[複数行表示]を選択すると、メッセージを発報日や時刻など他の情報とは別の行に表示させることができます。メッセージの表示範囲が広がるため、長いメッセージでも内容が確認しやすくなります。

[表示開始行]、[表示アラーム数]、[表示行間]を設定します。

必要に応じて[項目設定]タブ、[カラー設定]タブ、[表示設定]タブでアラームメッセージの表示文字数、文字色、背景色、フォント、サイズなどを設定します。

![]()

表示器上で表示する場合の1行の最大表示文字数や、1画面での最大表示アラーム数は、表示器の機種および[文字サイズ]の設定によって決まります。

設定された表示エリアに収まりきらない長さのメッセージがあった場合、あふれた部分は表示されません。アラーム履歴の流れ表示機能に対応している機種で[表示設定]タブの[流れ表示を使用する]を設定している場合、およびGP-4100シリーズ(モノクロモデル)を使用している場合は、メッセージ部分が流れ表示されるため、長いメッセージでも表示できます。